イメージ・フォーラムに到着した時には、すでに行列ができていた。幸いネット予約を済ましていたので、列の間をすり抜け、チケットを発券、劇場のある地下へ向かう。座席を探してスクリーン近くまで行くと、隣の席にはPCを広げて半笑いで何かを熱心に入力している男性が座っていた。あまりいい気持ちはしなかったが、映画が始まっているわけではないので、気にせず着席。予告編が始まる頃には、立ち見客が出るほどの賑わいになっていた。

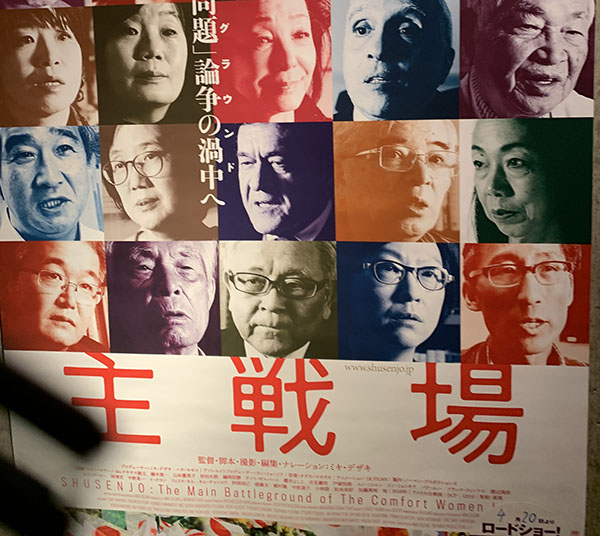

『主戦場』には、とにかく人のどアップが連続して登場する。国会議員・ジャーナリスト・学者・ユーチューバー・NPO等、立場はそれぞれ異なる。中にはヘドが出るような発言を連発する論客もいる。隣の席の男性は、その発言に膝を叩いて大喜びし、独り言で何かをしゃべり続けている。スクリーン上の不快な顔のアップと隣席の不気味さが相まって、一時は退席することも考えた。しかし我慢して映画を見ているうちに、この不快感や不気味さこそ、『主戦場』の醍醐味のような気がし、映画と現実世界がリンクした貴重な3D体験ができ、逆にラッキーかもしれないと感じ始めた。

インタビューの連続で構成されるこの映画の不気味さは、その多くの時間が第二次世界大戦中の慰安婦問題について語られているにも関わらず、実は一方の論客たちは、慰安婦問題にそれほど関心がないのではと感じさせること。彼らは別の目的を達成するために、慰安婦問題や南京大虐殺を利用しているように感じさせる。

もちろんこれはジャーナリズムではなく映画である。デザキ監督の意図は映画を見れば手に取るようにわかる。映画の中で語られているように、もはや正確な史実はわからなくなってしまった。映画を観るものにできることは、対立する両者のうち、どちらの顔が信用に値するのかということだ。

もし日本のジャーナリズムや教育が正常に機能していれば、映画『主戦場』は何の意味も持たないかもしれない。しかし現在のマスメディアでこれだけの顔ぶれの主張を一挙に体験できる機会は皆無に等しい。

出演者を始め『主戦場』に異議を唱える人たちにより、様々な抗議活動が起こっている。こうした怒りの声さえも、問題を深掘りする一助となる。

メディアが非力な時代に、最後の砦となるのがアートの力だ。あなたの主義・主張がどうであれ、ミキ・デザキ監督の主張は、今の時代に十分聞く価値がある。

監督:ミキ・デザキ

出演:櫻井よし子、ケント・ギルバート、日砂恵ケネディ他

2018年